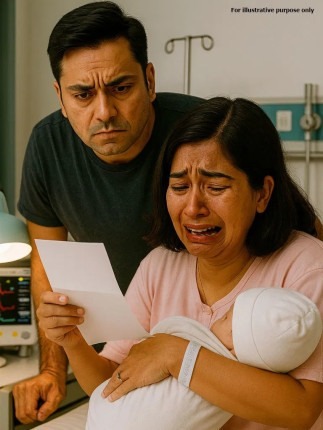

Mein Baby war erst drei Tage alt und ich musste ihr bereits in die Hand stechen, um einen DNA-Test durchzuführen, weil mein Mann mir nicht vertraute …

Nur zur Veranschaulichung.

Ich war fassungslos, wie betäubt. „Ich habe nichts falsch gemacht“, flüsterte ich. „Sie ist deine Tochter. Du kannst an mir zweifeln – aber bitte tu ihr nicht weh. Lass nicht zu, dass ihre erste Wunde im Leben aus mangelndem Vertrauen in ihren eigenen Vater entsteht.“

Er rührte sich nicht. Stattdessen atmete er tief aus – als hätte er sich zu lange zurückgehalten. „Beweise es.“

Ich sah unser Kind an. Ihre winzigen Finger umklammerten den Saum meines Nachthemds. Ihr Gesicht schlief noch unschuldig und tief.

Als Mutter ist mir das egal, es ist mir egal. Aber ich konnte nicht schweigen und zulassen, dass ihr Vater mich in tiefe Zweifel stürzte.

Also biss ich die Zähne zusammen. Ich desinfizierte ihren winzigen Finger selbst. Ich traute mich nicht, die Nadel zu benutzen. Ich bat die Krankenschwester um eine geeignete Lanzette für Kinder zum Blutabnehmen.

Ein kleiner Stich, ein Blutstropfen bildete sich. Hängen Sie das Dokument auf das Papier und klicken Sie auf die entsprechende Karte.

„Hier“, sagte ich. „Ich hoffe, Sie sind vernünftig genug, jedes Ergebnis zu akzeptieren.“

Er nahm die Probe. Ohne ein einziges tröstendes Wort. Ohne meine Tochter auch nur anzusehen. Die Tür schloss sich hinter ihm wie ein kaltes, endgültiges Urteil. Ich saß da, das Baby in den Armen, mein Herz leer.

Sie schlief friedlich, ohne zu wissen, dass ihr Vater ihr gerade Blut abgenommen hatte – aus Sorge, nein, sondern um zu überlegen, ob er Anerkennung verdiente.

Ich weinte. Es ist fast so, als wären sie noch hier, sie sind noch hier, aber ihre Herzen sind nicht zurückgekehrt.

Drei Tage vergingen. Er kam nicht zurück. Keine Nachrichten. Keine Anrufe. Wegen der gleichen Liebe und Fürsorge, die ich für meine Mutter empfinde, ist mein Herz erfüllt – jetzt nicht mehr, und sie sind noch hier auf der Welt.

Ich habe alles selbst gemacht: Ich habe sie gefüttert, ihre Windeln gewechselt, sie gewaschen.

Sie weinte nachts. Ich wiegte sie stundenlang im schummrigen Krankenhauslicht. Manchmal dachte ich, ich würde ohnmächtig werden.

Doch jeder schwache Atemzug erinnerte mich: „Du musst durchhalten, Mama.“

Am Tag meiner Entlassung kam er zurück. Spät. Lautlos. Ich musste meine DNA überprüfen lassen. Ich musste ihn nicht sehen. Ich wusste bereits, was in mir vorging.

Aber ich fragte trotzdem: „Hast du es gelesen?“

Er nickte und senkte den Blick. „Ich habe mich geirrt …“, sagte er mit heiserer und trockener Stimme nach schlaflosen Nächten. „Sie gehört mir. Zu 99,999 % genauso. Sie ist meine Tochter … niemand anderem.“

Ich sagte nichts. Unsere Tochter lag neben mir im Kinderbett, mit weit aufgerissenen Augen, und starrte ihn an – als versuchte auch sie, etwas im Gesicht des Mannes zu lesen, den sie „Vater“ nannten.

„Was willst du jetzt?“, fragte ich. „Es tut mir leid“, flüsterte sie. „Ich weiß, ich verdiene deine Vergebung nicht.“

„Aber … ich will es wiedergutmachen.“ Ich lachte bitter und trocken. „Es wiedergutmachen? Nachdem du mich gezwungen hast, unser Neugeborenes zu stechen? Nachdem du am Charakter deiner Frau gezweifelt hast, weil ihre Nase nicht deiner ähnelte? Nachdem du mich in jeder qualvollen Stunde der Genesung im Stich gelassen hast, während ich unsere Tochter stillte, beruhigte und umsorgte – dein Schweigen brennt mir im Herzen?“ Er sagte nichts. „Ist dir klar, dass meine Wunden nicht am Körper, sondern tief in meinem Herzen sind? Und schlimmer noch, unsere Tochter – wird sie in dem Wissen aufwachsen, dass ihr Vater einst …

ihr Blut vergossen hat, um zu beweisen, dass sie es wert war, behalten zu werden?“ Er kniete nieder.

Dort, im Krankenhausflur. Er bedeckte sein Gesicht mit den Händen und schluchzte wie ein Kind. Der Mann, den ich einst liebte, den ich für seine Stärke bewunderte – lag nun gebrochen vor mir. „Wirst du mir jemals vergeben?“, fragte er. Ich sah ihn an. Ich sah ihn wirklich an. Er war der Vater meiner Tochter. Aber verdiente er es noch, mein Mann genannt zu werden? Ich antwortete mit einer Frage:

„Was wäre, wenn es anders ausgegangen wäre? Was hättest du dann getan?“ Er blickte überrascht auf. „Ich … ich weiß es nicht. Aber ich musste sicher sein.“ „Gern geschehen“, sagte ich. „Du warst bereit, deine Frau und deine Tochter aufgrund von Zweifeln zu verlassen, die du dir nicht einmal eingestehen wolltest. Du hast Misstrauen der Liebe vorgezogen. Der Vaterschaft.“ Und jetzt … selbst wenn du es bereust, die Wunde ist schon da.

Ich weigerte mich. Stattdessen brachte ich meine Tochter nach Hause zu meinen Eltern. Nichts, nichts, nichts, nichts. Um zu heilen. Um mich selbst zu finden. Nichts, nichts, nichts, nichts. Keine Ausreden mehr. Keine Wut mehr. Nur Frieden, geduldiges Durchhaltevermögen. Er lernte, sie zu kuscheln, ihre Windeln zu wechseln, sie in den Schlaf zu wiegen. Sie begann, seine Stimme zu erkennen, seinen Geruch. Ich beobachtete alles – mein Herz hin- und hergerissen zwischen Trauer und Frieden. Eines Tages sah sie ihn an und stammelte ihr erstes Wort: „Papa.“

Er brach in Tränen aus. Nicht aus Freude. Sondern aus dem Wissen, dass seine Tochter ihm vergeben hatte, bevor er sie überhaupt darum gebeten hatte. Was mich betrifft, ich konnte nicht vergessen. Aber ich konnte auch nicht vergessen. Ich wollte die Bitterkeit für immer mit mir tragen. Ich habe gesagt: „Du musst dich nicht mehr entschuldigen.“