Mein Baby war erst drei Tage alt. Ich hatte noch nicht einmal die Gelegenheit gehabt, ihr einen Namen zu geben. Und doch sah mich der Mann, mit dem ich mein Bett und meine Träume geteilt hatte, wie einen Fremden an. Er sagte nicht viel – nur zwei kalte, herzlose Worte:

„DNA-Test“.

Und so … musste ich meiner neugeborenen Tochter Blut aus der Hand abnehmen, damit er bestätigen konnte, dass sie wirklich von ihm war.

Drei Tage nach der Geburt. Die Entbindungsstation war in sanftes, goldenes Licht getaucht. Das Schreien der Neugeborenen schwoll an und ab, vermischte sich mit den Schritten der Krankenschwestern und dem leisen Gemurmel anderer junger Mütter, die ihre Kleinen wiegten.

Ich hielt mein rotes, zerbrechliches Baby fest an meine Brust gedrückt und beobachtete ihr kleines Gesicht, während es friedlich schlief. Meine Augen füllten sich mit Tränen. Sie war mein. Mein Fleisch und Blut. Die Essenz einer Liebe, die ich einst für unzerbrechlich gehalten hatte.

Und doch … war ich mir nach nur drei Tagen nicht mehr sicher, ob ich überhaupt eine richtige Familie hatte.

Javier – mein Mann – stand mit verschränkten Armen am Fußende des Bettes, die Augen vor Misstrauen weit aufgerissen.

Er berührte das Baby nicht. Er fragte nicht, wie es mir nach der schmerzhaften Geburt ging.

Er schwieg, ein Schweigen, das ich nicht verstand.

Ich dachte, er stünde unter Schock, vielleicht überwältigt … bis ich das Papier in seiner Hand bemerkte: ein Anmeldeformular für einen DNA-Test. Ich erstarrte.

„Javier … was ist das?“, fragte ich mit zitternder Stimme.

Er antwortete nicht. Stattdessen holte er schweigend ein kleines Glasfläschchen mit Isopropylalkohol, Wattebäuschen, steriler Gaze und einer winzigen Nadel hervor.

Und ich verstand. Er wollte unserem Baby Blut für einen Vaterschaftstest abnehmen.

„Bist du verrückt? Sie ist erst drei Tage alt! Sie ist so winzig. Wie kannst du nur denken –“

„Dann erklär mir das“, unterbrach er mich mit verhärteter Stimme.

„Warum sieht sie nicht aus wie ich? Ihre Augen sind hellbraun, ihr Haar hat weiche Locken, ihre Nase sieht nicht aus wie deine oder meine. Glaubst du, ich bin zu blind, um das nicht zu bemerken?“

Ich sah unser Baby an. Dann wieder ihn.

Mein Blick verschwamm vor Tränen. Eine Flut der Trauer überkam mich und ertränkte jede Vernunft.

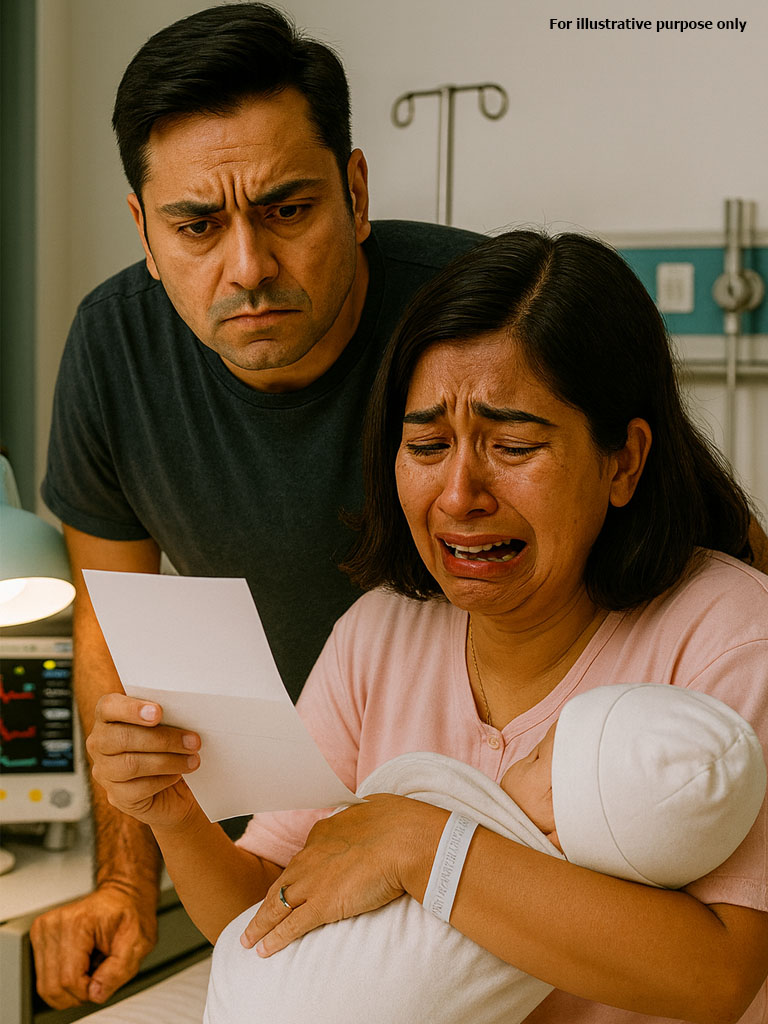

Nur zur Veranschaulichung:

Ich war fassungslos, wie betäubt. „Ich habe nichts falsch gemacht“, flüsterte ich. „Sie ist deine Tochter. Du kannst an mir zweifeln – aber bitte tu ihr nicht weh. Lass nicht zu, dass ihre erste Wunde im Leben aus dem Misstrauen gegenüber ihrem eigenen Vater entsteht.“

Er war ungerührt. Stattdessen atmete er tief aus – als hätte er sich zu lange zurückgehalten. „Dann beweise es.“

Ich sah unser Baby an. Ihre winzigen Finger umklammerten den Saum meines Nachthemds. Ihr Gesicht noch unschuldig im Schlaf.

Als Mutter konnte ich es nicht ertragen, sie leiden zu sehen. Aber ich konnte auch nicht schweigen und zulassen, dass ihr Vater von einem giftigen Zweifel zerfressen wurde.

Also biss ich die Zähne zusammen. Ich desinfizierte ihren kleinen Finger selbst. Ich traute mich nicht, die Nadel zu benutzen. Ich bat die Krankenschwester um eine geeignete Kinderlanzette, um Blut abzunehmen.

Ein winziger Stich, ein Blutstropfen bildete sich. Ich folgte den Anweisungen auf dem Testpapier und saugte den Tropfen auf die Blutentnahmekarte.

„Hier“, sagte ich. „Nimm es. Und mögest du noch genug Verstand haben, um das Ergebnis zu akzeptieren, egal, welches es ist.“

Er nahm die Probe ab. Ohne ein einziges tröstendes Wort. Ohne seine Tochter auch nur anzusehen. Die Tür schloss sich hinter ihm wie ein kaltes, endgültiges Urteil. Ich saß da, hielt das Baby in meinen Armen, mein Herz war leer.

Sie schlief friedlich, ohne zu wissen, dass ihr Vater ihr gerade Blut abgenommen hatte – nicht aus Sorge, sondern um sich zu fragen, ob sie es verdiente, anerkannt zu werden.

Ich weinte. Nicht wegen der Demütigung, angezweifelt zu werden – sondern weil meine drei Tage alte Tochter bereits vom stechenden Verdacht ihres Vaters verletzt war.

Drei Tage vergingen. Er kam nicht zurück. Keine Nachrichten. Keine Anrufe. Auf der Entbindungsstation waren nur noch ich und mein Baby – ein Neugeborenes, weniger als eine Woche alt, und eine Mutter, die innerlich blutete.

Ich machte alles selbst: sie füttern, wickeln, waschen.

Nachts weinte sie. Ich wiegte sie stundenlang im schummrigen Krankenhauslicht. Manchmal dachte ich, ich würde zusammenbrechen.

Aber jeder schwache Atemzug, den sie machte, erinnerte mich daran: „Du musst durchhalten, Mama.“

Am Tag meiner Entlassung kam er zurück. Verspätet. Schweigend. In seiner Hand hielt er einen versiegelten Umschlag – das Ergebnis des DNA-Tests. Ich musste ihn nicht sehen. Ich wusste bereits, was darin stand.

Aber ich fragte trotzdem: „Hast du ihn gelesen?“

Er nickte mit gesenktem Blick. „Ich … habe mich geirrt“, sagte er mit heiserer Stimme, trocken von schlaflosen Nächten. „Sie gehört mir. Sie passt zu 99,999 %. Sie ist meine Tochter … und gehört niemand anderem.“

Ich sagte nichts. Unser Baby lag neben mir im Bettchen, die Augen weit aufgerissen, und starrte ihn an – als versuchte auch sie, das Gesicht des Mannes zu lesen, der „Vater“ genannt wurde.

„Was willst du jetzt?“, fragte ich. „Es tut mir leid“, flüsterte sie. „Ich weiß, ich verdiene deine Vergebung nicht.“

„Aber … ich will es wiedergutmachen.“ Ich lachte. Bitter, trocken. „Es wiedergutmachen? Nachdem du mich gezwungen hast, unser Neugeborenes zu stechen? Nachdem du an dem Charakter deiner Frau gezweifelt hast, weil ihre Nase nicht deiner ähnelte? Nachdem du mich in jeder schmerzhaften Stunde meiner Genesung im Stich gelassen hast, während ich unsere Tochter allein gefüttert, beruhigt und gepflegt habe – und dein Schweigen mir das Herz zerrissen hat?“ Er sagte nichts. „Ist dir klar, dass meine Wunden nicht am Körper sind, sondern tief in meinem Herzen? Und schlimmer noch, unsere Tochter – wird sie mit dem Wissen aufwachsen, dass ihr Vater einst